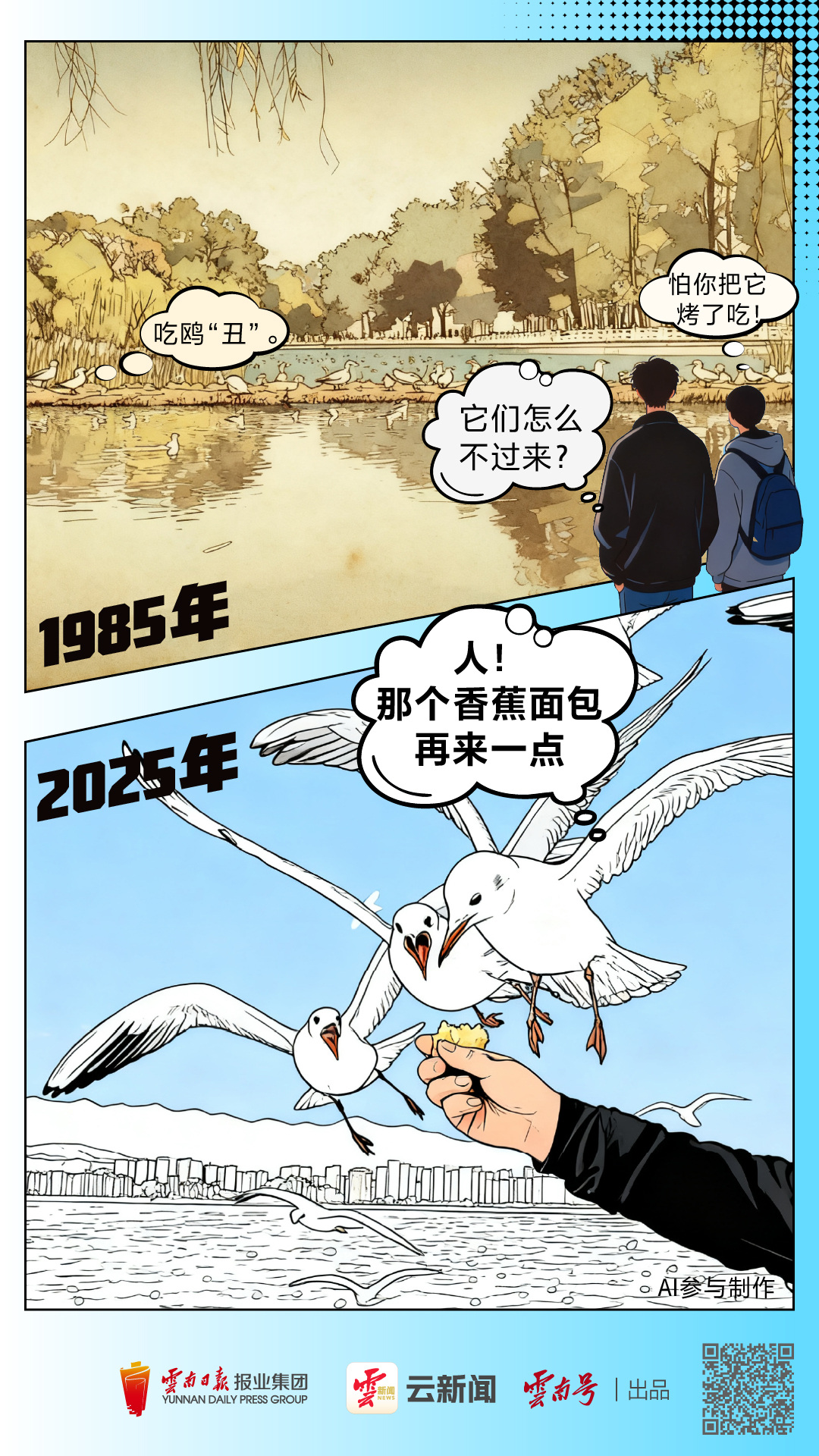

原标题:鸥!老伙计丨40年,它们“用脚”为昆明“投票”

“昆明城出大事了/海鸥回来/到处都是/去看海鸥吧/天空下飞着的都是”……

著名作家、诗人于坚在《海鸥集》中如是写道。寥寥几句,便教人望见昆明人对红嘴鸥的特殊感情:

不是“小事”,是“大事”

不是“来了”,是“回来”

不是“几处”,是“到处”

每年冬天,红嘴鸥回来,满昆明城到处飞舞着

对昆明人来讲,是大事

是讲述了40年的大事

红嘴鸥首次繁殖年龄通常为2-4岁,此后每年参与迁徙。科研观察显示,作为寿命可达20-32年的候鸟,即使进入老年阶段(约15年以上),红嘴鸥仍会按季节进行长距离迁徙。

这意味着,我们看见的红嘴鸥族群,可能是十代甚至二十代同堂。

红嘴鸥选择昆明并非偶然。1985年,首批红嘴鸥因躲避华南地区的冷空气而意外抵达昆明。它们最初对人类充满警惕,但昆明温暖的气候、滇池提供的广阔水域,以及市民们热情的投喂,让它们找到了理想的越冬地。

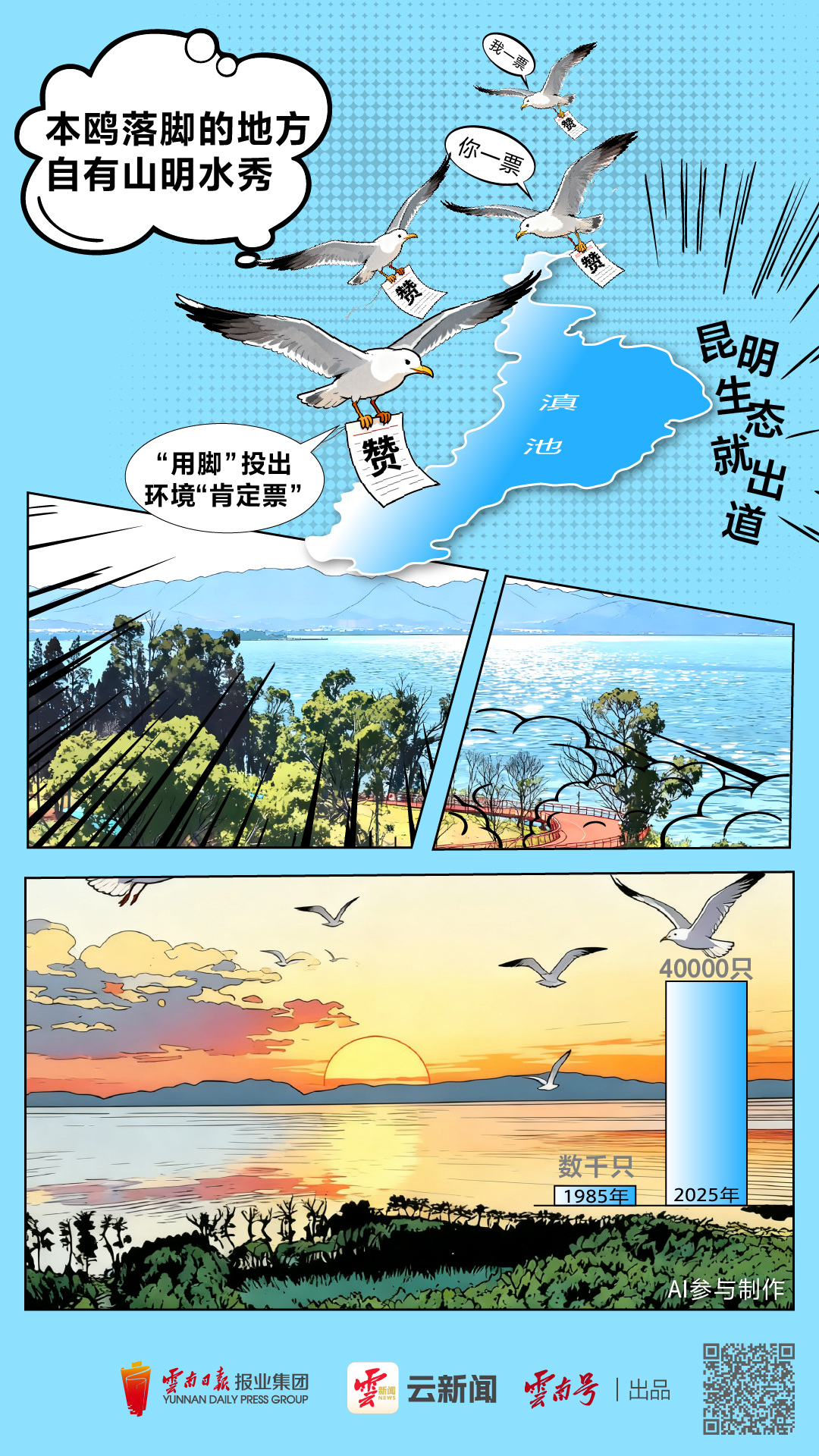

鸟类对栖息地的要求极为苛刻,尤其是候鸟。红嘴鸥年复一年地归来,数量从最初的数千只增长到如今稳定的近4万只,这背后是昆明持续改善的生态环境,也是“昆明蓝”“滇池清”“春城绿”最有力的证明。

40载“春城之约”

并非简单的投喂与观赏

而是一种深层次的

共生关系

●1985年12月12日,在听取中国科学院昆明动物研究所等部门科研人员意见后,昆明市人民政府向全市发布了保护红嘴鸥的通告。通告要求:全市人民要树立爱鸟护鸟的良好社会风尚;各级政府和在昆所有单位及个人都要做爱鸥模范。

昆明保护红嘴鸥的历史资料。图据云南广播电视台

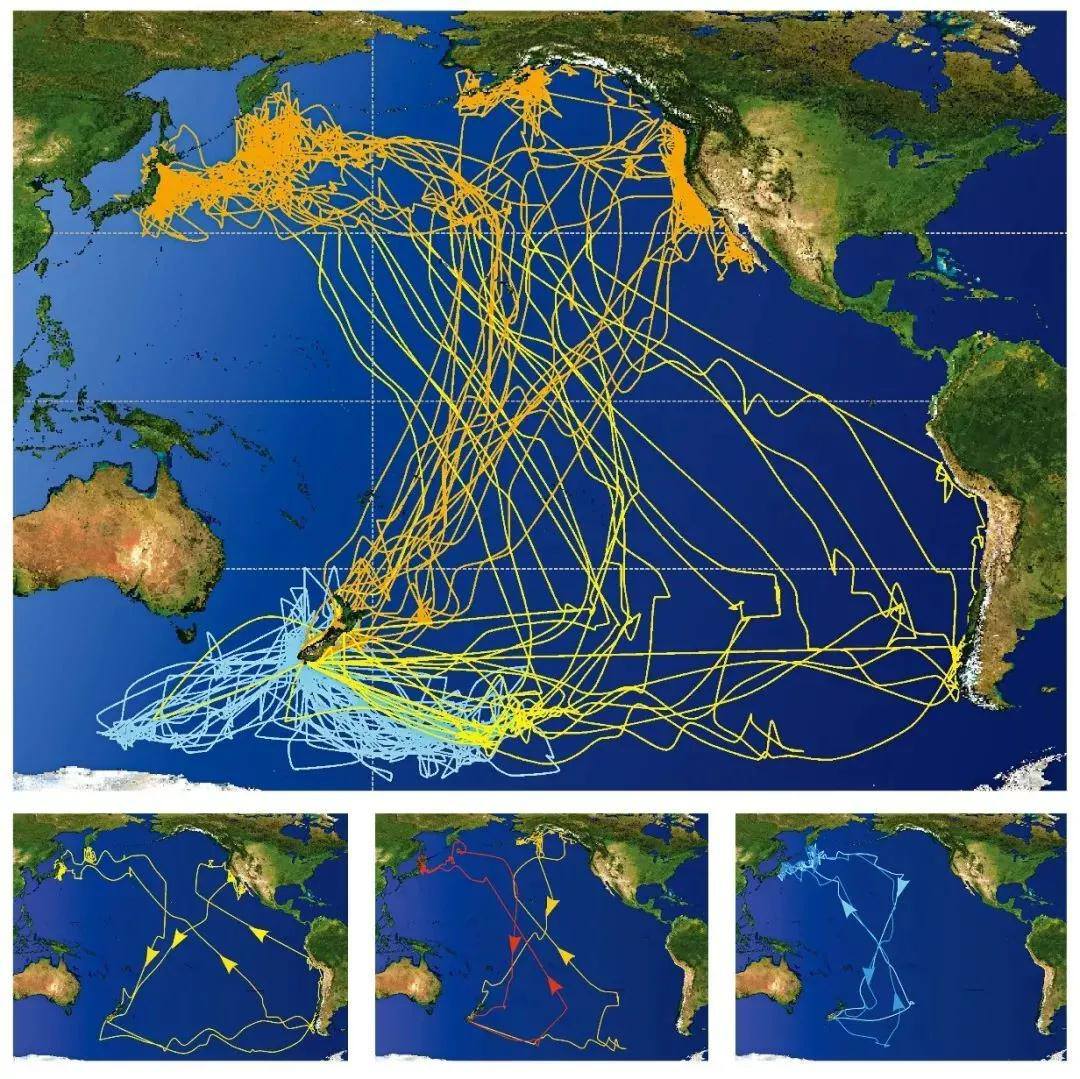

●1986年1月,云南省政府拨款3万元作为保护红嘴鸥的费用,并由昆明环保部门分别在南太桥、翠湖等处设点投食。同月,云南大学红嘴鸥课题组经有关部门批准在翠湖给16只红嘴鸥戴上中国环志中心的鸟环,开始了对红嘴鸥的环志研究。

2021年发布的鸟类迁徙卫星图像。

●2023年11月1日《昆明市文明观赏红嘴鸥规定》实施,为保护工作提供了法律依据。如今,昆明市民对红嘴鸥的爱护已融入城市基因。

●此外,昆明市还运用AI智慧鸟类多元观测系统、声纹图谱识别等技术,对红嘴鸥的迁徙行为和规律进行科学研究,使保护工作更加精准高效。

AI智慧观测系统 提升监测效率和准确性。

从专家学者到普通市民、游客

这种由政府主导

学者发力、公众参与的保护模式

构建了独特的人文环境

让红嘴鸥感受到安全与友好

与此同时

红嘴鸥首次抵昆越冬后的40年里

昆明的生态文明建设

力度越来越大,环境越来越美

“十四五”以来

滇池沿岸已建成湖滨生态带6.29万亩

生态带的植物增至303种

鸟类175种、鱼类恢复至26种

生物多样性得到显著提升

为红嘴鸥提供了更丰富的食物来源

和更安全的栖息环境

红嘴鸥与昆明的相遇

早已超越了一种鸟类的季节性迁徙

演变为一场持续四十载的

双向奔赴的生态佳话

云南日报-云新闻 出品

策划:谢炜

统筹:黄佳伦 张海燕

海报图片由AI参与制作

美编:潘彬琼

摄影:杨峥 周灿 胡妤雅 王毅

编辑:郑海燕 文

审核:赵婷婷